|

|

|

| |

記念室

|

| |

|

|

|

| |

| |

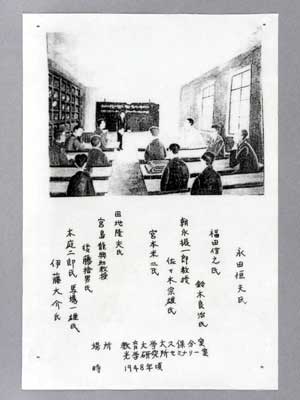

大久保の朝永ゼミ

戦争末期から戦後にかけての,生きのびることさえ困難であった,この時期に,朝永理論は構想され,そして着実に発展を続けた。

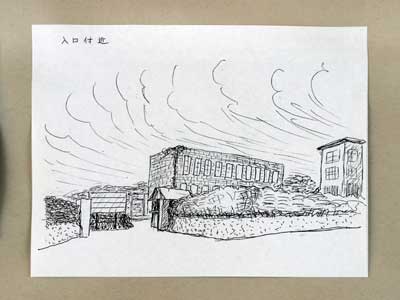

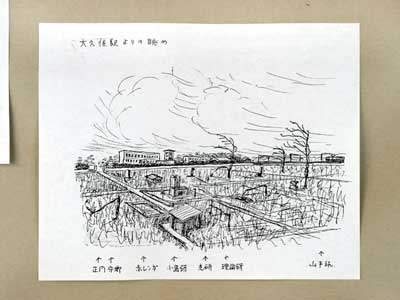

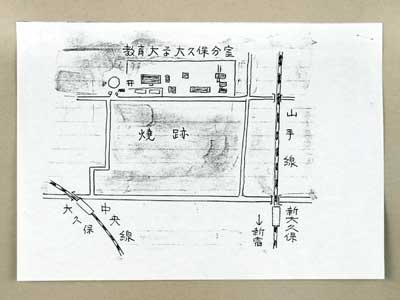

戦後,朝永研究室は,戦災のため手狭になった大塚の文理大キャンパスから,大久保(新宿区)の焼野原に辛うじて取り残された旧陸軍技術研究所へ移転した。

天井・壁・床がコンクリートで固められた牢獄のような建物の一群で,占領軍の管理下におかれていた。その後,博士自身もその一隅にあったコンクリートのトンネルの付いた弾道実験室に,家族と共に移り住まれた。この住まいを人びとは「朝永ハウス」とよんだが,到底人の住むような所ではなかった。

こういった廃墟の中で開かれていた朝永ゼミは,しかしながら,常に30人前後の若手研究者が参加し,熱気に溢れていた。このために地方からわざわざ上京する者もあった。酷しい生活難も忘れて,これらの人々は,偉大な創造に関与する喜びに浸っていた,と思われる。そしてこの中から,超多時間理論の完成,くりこみ理論の発見など,画期的な研究が次つぎと生れていった。 |

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

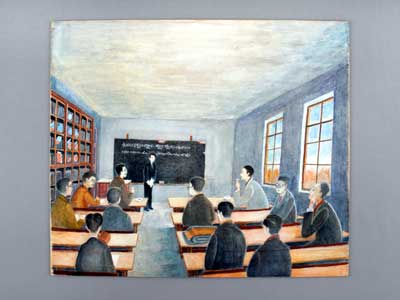

東京文理科大学附属光学研究所セミナリー室 (伊藤大介氏画)。

右に人物解題がある。 |

|

| |

| |

|

|

| |

| |

訪問客とともに (1950年頃)。

前列左より,坂田昌一氏,朝永博士,武谷三男氏。

後列左より,馬場一雄氏,皆川理氏,木下東一郎氏,早川幸男氏,木庭二郎氏,宮島龍興氏。

撮影者不詳。 |

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

| 終戦前後の大久保界隈の写真は,残念ながら,私どもの手許には残されていない。今はただ,当時を想い起こして画かれた伊藤大介氏(埼玉大学)のスケッチによって,その模様を想像するほかない。 |

|

| |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|